8.17

20792

7.50

361

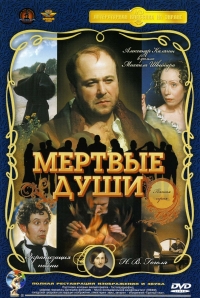

Сериал Мертвые души онлайн

Актеры:

Александр Трофимов, Александр Калягин, Юрий Богатырев, Лариса Удовиченко, Тамара Носова, Виталий Шаповалов, Алексей Зайцев, Виктор Сергачев, Мария Виноградова, Иннокентий Смоктуновский

Режисер:

Михаил Швейцер

Жанр:

драмы, отечественные, исторические, комедия

Страна:

СССР

Вышел:

1984

Добавлено:

сериал полностью из 5

(09.08.2013)

События захватывающего драматического сериала черпают вдохновение из полотен всемирно признанного мастера русской словесности, Николая Васильевича Гоголя, чья поэма по праву занимает особое место в сокровищнице отечественной литературы. В центре повествования – интригующий рассказ о Павле Ивановиче Чичикове, предприимчивом авантюристе, искусно создавшем образ солидного и обеспеченного помещика. Скрываясь за маской благополучия, он прибывает в провинциальный город, где начинает кропотливый процесс завоевания доверия и обретения почета в глазах местной элиты.

Первоначально воспринимаемый как весьма привлекательный гость, Чичиков стремительно встраивается в высшее общество, становясь частым гостем на роскошных приемах и ужинах. Он постепенно знакомится с наиболее влиятельными и зажиточными землевладельцами региона, тщательно культивируя свой имидж перспективного и достойного уважения человека. Никто из окружающих даже не подозревает о подлинных мотивах, которые движут этим хитрецом, настолько искусно он умеет маскировать свои истинные намерения.

За фасадом благополучия скрывается дерзкий и неординарный план. Павел Иванович Чичиков одержим безумной идеей приобретения умерших крестьянских душ. Он систематически выкупает их у помещиков, уверяя тех в своей безупречной репутации и готовности уплатить щедрую цену. Эти души, числящиеся по документам как живые, становятся инструментом в его безумном стремлении к обогащению. Чичиков аккуратно переоформляет документы, фиктивно присваивая себе право собственности на давно ушедших крестьян, словно стирая само время и реальность.

Идея о грядущем несметном богатстве заставляет Чичикова идти на рискованные шаги, подпитывая его честолюбивые амбиции. Он верит в успех своего предприятия, не осознавая, что его замыслы рано или поздно столкнутся с непоколебимым моральным фундаментом общества. И действительно, судьба распоряжается так, что тщательно выстроенная иллюзия рушится, обнажая истинное лицо обманщика. Общественное мнение, почувствовав фальшь, беспощадно снимает последние слои маскировки, раскрывая пред публикой хитрого мошенника и его дерзкий, но обреченный на провал, план. Попытки Павла Ивановича достичь несметных богатств оказываются бесполезными, и его намерения открыто осуждаются.

Рецензии

2025-08-26 19:13:20

## "Мертвые души": Экранизация, превосходящая ожидания и рождающая вопросы

Новая экранизация поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» производит впечатление, граничащее с откровением. В отличие от многих предыдущих попыток, где литературное произведение выглядит бледной тенью своего книжного первообраза, лишенной глубины и целостности, эта картина словно оживляет страницы классики. Часто экранизации страдают от того, что режиссерская фантазия уступает место поверхностному пересказу сюжета, тем самым приглушая уникальный голос автора. К сожалению, подобный опыт случается слишком часто. Дело не обязательно в слабой режиссуре – каждый читатель, погружаясь в текст, формирует в своем воображении неповторимый портрет героев, наделяя их уникальной внешностью, манерой речи и поведения. Экранизация же, стремясь к визуальному воплощению, нередко искажает эти внутренние образы, заменяя воображаемые черты на конкретных актеров, меняя тембр голосов и другие детали. В результате возникает диссонанс между ожиданиями зрителя и тем, что он видит на экране, что и приводит к негативной реакции. Однако это не является объективной оценкой – ведь книга пробуждает безграничную фантазию, предоставляя читателю свободу интерпретации, а фильм, напротив, предлагает готовый, ограниченный вариант.

И именно в этом фильме «Мертвые души» чувствуется стремление к высокохудожественному переосмысления классики. Даже если и возникает диссонанс, он, скорее, указывает на то, что читатель не смог в полной мере проникнуть в замысел автора, не «дофантазировался» сам. Фильм строится вокруг концепции, представляя зрителю Николая Васильевича Гоголя, стоящего перед камином, где горят листы бумаги. Литератор исполнен задумчивости, даже растерянности. Взгляд его устремлен к распахнутому окну, где он произносит вопрос, полный тревоги и беспокойства: «Чего ты хочешь от меня, Русь?». Этот вопрос словно эхом отдается в его душе, заставляя его колебаться между долгом и творческим вдохновением, между ощущением силы и чувством безысходности. Великолепная актерская игра передает всю гамму чувств, терзающих писателя, раскрывает глубину его внутренних переживаний.

Неожиданно в комнату входит ангел – воплощение чистоты и света. Он подходит к ошеломленному Гоголю и кладет ему руку на плечо. Этот внезапный, почти нереальный эпизод настолько захватывает внимание, что зритель на мгновение забывает о цели просмотра, забывает о «Мертвых душах», сосредотачиваясь исключительно на судьбе писателя.

Этот эффектный, неожиданный поворот событий уже сам по себе является достаточным поводом для признания фильма успешным. Ведь нет ничего более утомительного и скучного, чем посредственность.

В дальнейшем фильм раскрывает суть появления ангела – это не что иное, как вдохновение, принявшее облик молодого человека. Он сообщает Гоголю его истинную цель – создать произведение, способное изменить мир, нести людям знание и пробуждать в них лучшие качества. Он должен рассказать историю от колыбели человечества до последней вздохи.

Этот разговор открывает перед Гоголем путь, который он и должен пройти для создания своей поэмы. Писатель покидает комнату и спешит по дороге, уходящей вдаль – символ творческого подъема. До появления ангела Гоголь испытывал раздражение по отношению к своему творчеству и к России в целом, задавая риторические вопросы и сам же на них отвечая. Разговор с ангелом пробуждает в нем стремление двигаться вперед, выражать свои мысли и делиться ими с другими.

Затем зритель становится свидетелем рождения ребенка в скромной семье. Гоголь стоит за дверью и прислушивается к происходящему. Он рассказывает о рождении главного героя поэмы, подчеркивая, что событие не вызвало никаких особенных изменений в мире. Рождение героя произошло тихо и незаметно, словно сама природа не ожидала его появления.

Режиссер искусно обыграл эту сцену, поместив писателя в позицию наблюдателя. Словно Гоголь ждал рождения своего героя, и даже в самой обычной обстановке увидел его рождение.

Переход к следующей сцене сопровождается сменой атмосферы. На экране вновь появляется знакомый Николай Васильевич, входящий в просторную комнату и приветствующий круглолицего мужчину. Тот улыбается и подготавливает перо и чернила. Гоголь, повторяя несколько раз «С Богом!», выражая свое волнение, выпивает три стакана воды и, наконец, садится напротив мужчины с пером в руке. И в этот момент зритель понимает, что сейчас произойдет нечто важное. Писатель бережно раскрывает свою тетрадь и начинает читать: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая небольшая рессорная бричка...». Мужчина старательно записывает каждое его слово. И в этот момент становится ясно, что режиссер изображает процесс создания знаменитой поэмы «Мертвые души».

Гоголь описывает внешность главного героя: «В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод», и сюжет переносит зрителя в другую реальность, где он видит саму бричку и описываемого господина.

И вот, наконец, перед зрителем то, чего он так долго ждал – приезд Чичикова в город. Фильм представляет собой гармоничное сочетание слов, диктуемых Гоголем, и наглядных подтверждений, то есть самого сюжета произведения. Таким образом, режиссеру удалось показать не только писателя, но и процесс его работы.

Поэме «Мертвые души» был дан импульс идеей, предложенной Александром Сергеевичем Пушкиным, которого Николай Васильевич Гоголь глубоко уважал. Именно Пушкин подсказал Гоголю направление поиска, вдохновив его на создание этого грандиозного произведения.

В заключение, нельзя не отметить лирическое отступление о птице-тройке, одно из самых известных и запоминающихся эпизодов поэмы.

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим гудом созерцатель: не молния ли это, сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?.. Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа… Летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Говоря о птице-тройке, необходимо отметить, что в ней сидит Чичиков, олицетворяющий деловую хватку и стремление к наживе. Актуальность фильма и самого произведения заключается в том, что описанные пороки по-прежнему живы в нашей жизни. И это не удивительно, ведь в каждом из нас живут черты Манилова, Собакевича, Коробочки, Ноздрева и Плюшкина. Существует бюрократия, царит бесхозяйственность и неорганизованность. В завершение писатель задается сложным вопросом, ответ на который каждый должен найти в глубине своей души: «А нет ли и во мне части Чичикова?»

Этот вопрос адресован каждому зрителю, призывая к самоанализу и осознанию собственной роли в мире.

2025-08-26 19:13:27

"Мертвые души" – название, пронзительное и точное, словно удар колокола, отзывающийся в глубине души. Николай Васильевич Гоголь, выдающийся автор, воплотил в своих произведениях поразительную способность к экранизации, почти предопределенность для воплощения на экране. Экранизация – это не просто перенос сюжета на кинопленку, это рождение нового, самостоятельного мира, где каждый герой обретает неповторимую жизнь, заставляя зрителя невольно взглянуть в собственное отражение.

Режиссер Михаил Швейцер, кажется, наделенный особым даром, сумел филигранно передать ту неуловимую атмосферу, ту глубокую сатиру, что пронизывает гоголевскую поэму. Он не просто воспроизвел события, он раскрыл внутренний мир героев, их противоречивые мотивы и пороки. Фильм позволяет ощутить, как те, кого принято считать "мертвыми душами", обладают удивительной жизненной энергией, в то время как вокруг них прозябает одухотворенная пустота.

Помещики, являющиеся властелинами этих "мертвых душ", утратили способность двигать страну вперед. Их консервативность, привязанность к устаревшим порядкам и духовная скупость превратили их самих в препятствие на пути нового, зарождающегося класса предпринимателей, воплощенного в образе Павла Чичикова. Чичиков, несмотря на свою циничность и аморальность, не вписывается в ряды "мертвых душ". Он – динамичный, целеустремленный, пусть и лишенный высоких моральных принципов, но все же действующий человек, в отличие от Манилова, чьи грандиозные планы остаются лишь фантазиями, не воплощенными в жизнь. Именно эту разницу, эту болезненную диспропорцию, и сумел филигранно донести до зрителя Швейцер.

Поэма "Мертвые души" и ее кинематографическое воплощение по-прежнему остаются невероятно актуальными и востребованными. Каждый из нас, сталкиваясь с гоголевскими образами, склонна отмахнуться от них, смущенно улыбнуться и отрицать свою причастность. Вполне вероятно, что мы бы отвернулись с недоумением, отметив: "Это не про меня, это клевета." Признание собственной неидеальности, взгляд на себя со стороны – задача, требующая немалой душевной смелости, порой невыполнимая. И именно в этом – вечная гениальность Гоголя, в его способности обнажать человеческие пороки и слабости, не давая повода к самообману.

Наш кинематограф, несомненно, преуспел в перенесении на экран шедевров русской классики, позволяя каждому поколению заново открывать для себя глубину и многогранность русской литературы. Экранизация "Мертвых душ" – яркое тому подтверждение, свидетельство того, что великие произведения искусства продолжают жить и вдохновлять нас, вызывая живой отклик в сердцах зрителей.

2025-08-26 19:13:33

Николай Васильевич Гоголь – фигура поистине грандиозная в русской литературе, а его роман «Мертвые души» – произведение, остающееся актуальным и провокационным даже спустя столетия. Этот масштабный полотно исследует глубинные пороки дореволюционной России, обнажая падение человеческих идеалов и трагедию духовной деградации. Роман рисует перед читателем картину общества, захваченного алчными устремлениями, где духовность уступает место меркантильным интересам и погоне за материальным благополучием.

Новая экранизация, претендующая на звание телесериала, предлагает зрителю погрузиться в этот мрачный мир глазами Павла Чичикова, авантюриста, путешествующего по провинциальной России в поисках мертвых душ – своеобразной метафоры упадка и духовной пустоты. На своем пути он сталкивается с галереей колоритных персонажей, каждый из которых является воплощением конкретного порока: глупость, жадность, страсть к наживе, алчность – вот движущие силы этой сложной и неоднозначной эпохи. Они живут, но их души мертвы, а этот диссонанс создает ощущение гнетущей безысходности.

Особенность экранизации заключается в отсутствии традиционных положительных героев. В отличие от многих литературных произведений, здесь не встретишь ни одного персонажа, вызывающего однозначную симпатию. Все без исключения персонажи отмечены темными сторонами характера, вызывающими скорее отторжение, чем сочувствие. Возможно, это уникальный феномен мировой литературы – столь бескомпромиссное и беспощадное изображение человеческой природы.

Предлагается внимательно отнестись к восприятию данного телепроекта, задуматься над вопросом: претерпели ли российское общество существенные изменения с тех пор? Сохраняется ли, пусть и в завуалированной форме, алчность и духовная пустота, которые Гоголь столь остро высмеял?

Стоит признать, что данный телесериал, будучи датированным почти тридцатилетним давлением, обладает рядом ограничений. Несмотря на свою концептуальную ценность и безусловный талант режиссерской работы, качество изображения оставляет желать лучшего. Современный зритель, привыкший к высоким стандартам визуальной эстетики, может испытывать определенный дискомфорт при просмотре. Однако, несмотря на эти технические недостатки, суть постановки, глубина и острота проблематики, безусловно, остаются впечатляющими. Это классический пример реализма, остроумно и безжалостно критикующий пороки общества, и являющийся неисчерпаемым источником размышлений о человеческой природе и судьбе России. Безусловно, это произведение заслуживает внимания и тщательного осмысления.